Mit Stücken wie «Tabula rasa» und «Fratres» ist Pärt zu einem der meistgespielten Komponisten unserer Zeit geworden. Zürichs Tonhalle-Chef Paavo Järvi widmet seinem Landsmann in Estland und auf einer Welttournee eine grosse Hommage. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Pärts Musik?

Dem Stück ging eine lange Phase des Schweigens voraus. Dann aber, in einem jäh einsetzenden Schaffensrausch, warf Arvo Pärt 1977 «Tabula rasa» aufs Papier – es wurde für ihn gleich in mehrfacher Hinsicht zu einem Schlüsselwerk. Denn hier stellte Pärt erstmals in Reinform jenes meditative, vom Tonfall uralter Kirchengesänge und mystischen Erfahrungen geprägte Idiom vor, das im Kern bis heute den unverkennbaren Personalstil des estnischen Komponisten ausmacht. Er selbst nennt diese charakteristische Musik in Anspielung auf das lateinische Wort für «Klingel» oder «Schelle» seinen Tintinnabuli-Stil.

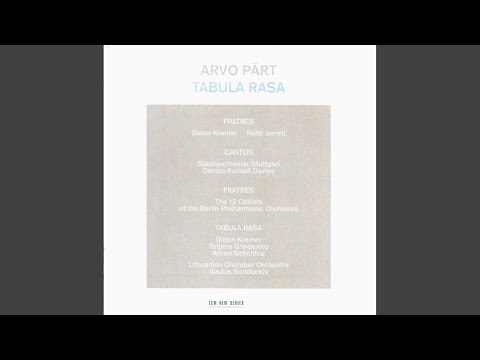

«Tabula rasa» hat nicht nur den typischen Arvo-Pärt-Sound etabliert – die Einspielung dieses Doppelkonzerts für zwei Violinen, Streichorchester und präpariertes Klavier bescherte dem bis dahin nur Insidern bekannten Komponisten auch seinen Durchbruch in der westlichen Welt. Die prominente Uraufführungsbesetzung, die sich für die Einspielung erneut zusammenfand, trug zur Aufmerksamkeit bei: Am Klavier sass kein Geringerer als der Komponistenkollege Alfred Schnittke, die Violinparts spielen die Geigenlegenden Tatjana Grindenko und Gidon Kremer.

Neben «Fratres», ebenfalls aus dem Jahr 1977, zählt «Tabula rasa» bis heute zu den bekanntesten Kompositionen Pärts. Bei beiden gibt es unterdessen sogar das ungewöhnliche Phänomen, dass Menschen diese Musik kennen, ohne je den Namen Pärt gehört zu haben – offensichtlich ist er bereits auf bestem Wege, ein moderner Klassiker zu werden.

Freundschaft mit der Familie Järvi

Beim alljährlichen Sommerfestival im Seebad Pärnu im Süden von Estland kennt dagegen jeder den Namen – Pärt ist in Estland so etwas wie ein Nationalheiliger. Dementsprechend hatte der junge Geiger Hans Christian Aavik gehörigen Respekt vor seiner Aufgabe, als er hier, begleitet vom Estonian Festival Orchestra unter der Leitung von Paavo Järvi, ausgerechnet mit «Tabula rasa» auftrat: «Für den Zuhörer ist es einfach», sagt der Geiger, «aber für den Interpreten ist es eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt.»

Zürichs Musikdirektor Paavo Järvi, der das Festival in Pärnu seit Jahren als künstlerischer Kopf prägt, ist Arvo Pärt nicht bloss durch die gemeinsame Herkunft verbunden, sondern auch durch eine lange künstlerische und private Freundschaft. Sein Vater, der Dirigent Neeme Järvi, war es, der Pärts «Credo» 1968 in Tallinn zur Uraufführung brachte. Das Publikum war begeistert, doch die sowjetischen Behörden verboten das Werk, da sie es als politische Provokation verstanden. Pärt war ab sofort Persona non grata in der Sowjetunion.

Erst nach zwölf Jahren Kampf mit der Zensur konnte Pärt 1980 die damalige Estnische Sowjetrepublik verlassen und sich im Exil in Wien ein neues Leben aufbauen. Im selben Jahr gelang es Neeme Järvi, seine Familie in die USA zu bringen. Keiner von ihnen konnte vor der Unabhängigkeit des Baltikums 1991 in seine Heimat zurückkehren.

In Estland wird Pärt heute geradezu kultisch verehrt. «Er ist viel mehr als ein Komponist für die Esten», sagt Paavo Järvi, «er ist eine Art Ikone. Wenn man aus einem kleinen Land kommt, gibt es quasi einen eingebauten Minderwertigkeitskomplex. Wir sind nicht einmal 1,5 Millionen Menschen. Eine Person wie Arvo Pärt gibt jedem jungen Esten das Gefühl: Ich kann es auch schaffen. In gewisser Weise ist Pärt zu einem Symbol für den Erfolg geworden.»

Dass Pärt vor allem in den baltischen und in den angelsächsischen Ländern derart geschätzt und viel gespielt wird, ruft allerdings seit langem auch Neider auf den Plan. Schlagwörter wie «New-Age-Komponist» oder «der Philip Glass des Ostens» zeugen davon, dass Pärt von Teilen der Avantgarde als esoterischer Sonderling betrachtet wird, dessen scheinbar eingängige Musik obendrein als allzu marktkonform geschmäht wird. Auch sein offenes Bekenntnis zu orthodoxer Spiritualität, das schon der sowjetischen Kulturpolitik ein Dorn im Auge war, irritiert manche bis heute.

Dabei kam Pärt als Komponist ursprünglich selbst aus der Avantgarde. Nach Studien bei Heino Eller in Tallinn experimentierte er mit Klangflächen und Collagetechniken und integrierte den Zufall in seine Musik. Mit «Nekrolog» legte er 1960 das erste baltische Werk in strenger Zwölftontechnik vor. In seiner Ostblock-Heimat wurde er dafür der «westlichen Dekadenz» verdächtigt – «Nekrolog» stand quer zur Ästhetik des sozialistischen Realismus und wurde offiziell missbilligt.

Ab 1962 studierte Pärt am Moskauer Konservatorium und beschäftigte sich trotzdem weiterhin intensiv mit der Collagetechnik. Gipfelpunkt dieser Phase war jene von Neeme Järvi uraufgeführte Komposition «Credo», in der er ganz unverhohlen Johann Sebastian Bach zitiert. Diesen Weg muss Pärt aber selbst als Sackgasse empfunden haben, denn nach «Credo» setzte seine bald achtjährige Schaffenspause ein, nach der er sich ästhetisch mit dem Tintinnabuli-Stil völlig neu positionierte.

«Ein Reifungsprozess»

In einer Theaterkantine in Tallinn ergab sich vor Jahren einmal die Möglichkeit zu einem unverhofften Tischgespräch – der scheue Pärt gibt eigentlich grundsätzlich keine Interviews. Auf die Frage nach der Krise, die dieser künstlerischen Selbstbesinnung voranging, antwortete er erstaunlich offen und in lupenreinem Deutsch: «Es war ein Reifungsprozess, eine lange Pause, in der nichts passiert ist. Und dann sind die vielen verschiedenen Früchte gleichzeitig reif geworden. Während sieben Jahren habe ich kein Werk geschrieben und dann plötzlich in einem Jahr vielleicht zwanzig!»

Die Kritik der Avantgardegemeinde an seinem Stil ist Pärt natürlich nicht verborgen geblieben, aber bereits vor zehn Jahren reagierte er gelassen und zitierte einen berühmten Kollegen, sich gleichzeitig entschuldigend, dass er den grossen Namen beanspruchte. «Ich würde gern mit Worten von Strawinsky antworten, er hat gesagt: ‹Ich habe Zeit!›.»

Tatsächlich ist die Rezeption seiner Musik ständig im Fluss, und die Akzeptanz unter jungen Musikern nimmt derzeit auffallend zu. Das konnte Pärt vor zehn Jahren noch nicht wissen; aber bereits 2015 beobachtete er ein wachsendes Verständnis: «Als ‹Tabula rasa› geschrieben und uraufgeführt wurde, gab es schon Interesse für diese Musik, denn sie war so anders als das, was damals in der Welt geschrieben wurde.»

Dennoch hätten die Musiker grosse Schwierigkeiten gehabt, diese Musik zu spielen – obwohl es doch «ziemlich durchsichtige Musik» sei. «Sie fragten mich: Wozu spielen wir diese Tonleitern oder Dreiklänge? Aber jetzt, die jüngere Generation spielt das mit grosser Leichtigkeit! Ich bewundere das.» Zudem sei ein Teil des Publikums inzwischen mit dieser Musik aufgewachsen. «Deswegen hat sie eine andere Wirkung als ganz neue Musik.» Ausserdem schreibe er, so setzte Pärt schon 2015 selbstbewusst hinzu, «keine ganz neue Musik, ich schreibe meine Musik».

In Pärnu sind die Konzerte zu Ehren Pärts ausverkauft. Der Geehrte selbst ist nicht anwesend, die fragile Gesundheit lässt es nicht zu. Paavo Järvi aber will sich über den Anlass hinaus zum Anwalt von Pärts Musik machen. Mit den Programmen der Konzerte in Pärnu, die auch als Album unter dem Titel «Credo» erscheinen, geht er im Herbst auf Welttournee. Am 19. Oktober macht er Station in der Tonhalle Zürich.